Impfstoff-Technologien

ZOE – »Zoonosis Emergence accros Degraded and Restored Forest Ecosystems«

Das Projekt ZOE erforscht den Einfluss von Landnutzung und den Verlust biologischer Vielfalt auf die Übertragung von Krankheitserregern zwischen Tier und Mensch.

Zoonosen sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können. Die Ansteckung kann durch direkten Kontakt mit Tieren, durch kontaminierte Lebensmittel oder auch durch Vektoren wie Zecken und Mücken erfolgen. Bei der Entstehung und Verbreitung von Zoonosen spielt der Mensch eine entscheidende Rolle. Landwirtschaft und Viehhaltung oder auch der Handel und Verzehr von Wildtieren schaffen Umweltsituationen, in denen Krankheitserreger leicht zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Hinzu kommen Eingriffe in natürliche Lebensräume wie beispielsweise das Abholzen von Wäldern, um Platz für Nutztiere oder Plantagen zu schaffen oder die Ausbreitung urbaner Räume.

Im Rahmen des Projekts soll u.a. eine detaillierte Kartierung der Biodiversität in Waldgebieten erfolgen, in die der Mensch unterschiedlich stark eingegriffen hat. Dazu werden Forschende in Guatemala, Costa Rica, Slowenien und der Slowakei ursprüngliche Wälder sowie entwaldete und renaturierte Flächen untersuchen. Um die jeweils vorherrschende Landnutzung und die Artenvielfalt zu ermitteln, sollen die Beschaffenheit der Landschaft sowie die Tier- und Pflanzenarten mithilfe von Satellitenaufnahmen und auch direkt vor Ort erfasst werden. Zusätzlich wollen die Wissenschaftler*innen bestimmen, wie viele potenziell gefährliche Mikroorganismen in dem Ökosystem zirkulieren, indem sie Nagetiere, Zecken und Mücken – als häufige Träger zoonotischer Erreger – mittels moderner Sequenziertechniken auf das Vorhandensein verschiedenster Bakterien und Viren testen.

Das Fraunhofer IZI bringt seine Expertise im Bereich der Virologie ein und wird u.a. Assays entwickeln, mit denen die Proben aus den Untersuchungsgebieten auf alle wichtigen Gruppen von Zoonose-Erregern gescreent werden. Die Proben umfassen vor allem Blutproben von Tieren aus den untersuchten Waldgebieten. Daneben sollen Blutproben von in der Nähe lebenden Menschen untersucht werden, um Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie viele der Zoonose-Erreger bereits übertragen worden sind.

Partner

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Deutschland (Koordination); Leibniz Universität Hannover, Deutschland; Biomedicinske Centrum Slovenskej Akadémie, Slowakei; Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie, Deutschland; Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala; Universität Wien, Österreich; Univerza V Ljubljani, Slowenien; Universität Potsdam, Deutschland; Pikado B.V., Niederlande; Universidad de Costa Rica, Costa Rica; Universidade da Coruna, Spanien; Université d’Aix-Marseille, Frankreich; Protisvalor, Frankreich; Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Mexiko; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Mexiko; Wildlife Conservation Society, USA

Förderung

Das Forschungskonsortium »ZOE – Zoonosis Emergence accros Degraded and Restored Forest Ecosystems« wird von der Europäischen Union im Rahmen von »Horizon Europe«, dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, über vier Jahre mit rund vier Millionen Euro gefördert.

Inaktivierung therapeutischer Immunzellen durch niederenergetische Elektronenbestrahlung

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung innovativer Bestrahlungsprozesse für die Herstellung moderner Zell- und Gentherapeutika.

Die niederenergetische Elektronenbestrahlung (engl. Low Energy Electron Irradiation - LEEI) ist ein Bestrahlungsverfahren, dass zur effizienten Inaktivierung von Krankheitserregern (zum Beispiel Viren und Bakterien) und eukaryotischen Zellen geeignet ist. Die Inaktivierung basiert dabei auf der Zerstörung der Erbinformationen (Nukleinsäuren).

Das Verfahren ist patentiert und am Fraunhofer IZI befindet sich ein weltweit einzigartiger Forschungsprototyp, mit dem diese Bestrahlungstechnologie weiterentwickelt und auf verschiedenste Anwendungen adaptiert werden kann.

Im Rahmen des Projekts wird die niederenergetische Elektronenbestrahlung für zwei konkrete Anwendungsszenarien evaluiert. Untersuchungsstand des ersten Anwendungsszenarios ist die Bestrahlung von Leukozyten als Alternativverfahren bei der extrakorporalen Photophorese, bei der aktuell die Zellen mit ultravioletter Strahlung unter Zusatz eines Photosensibilisators (lichtaktivierbarer Wirkstoff) behandelt werden. Diese Therapie findet beispielsweise Anwendung bei der Spender-gegen-Wirt-Krankheit, der Hauptkomplikationen nach allogener hämatopoetischer Zelltransplantation. Bei Verwendung der niederenergetischen Elektronenstrahlung ist der Wirkstoffzusatz, der mit Nebenwirkungen verbunden ist, nicht notwendig.

Die zweite Anwendung adressiert die Herstellung NK-Zell-basierter Immuntherapeutika. Anders als Zelltherapeutika aus T-Effektorzellen (zum Beispiel CAR-T Zellen) müssen Natürliche Killerzellen mithilfe von Feederzellen aufwendig ko-kultiviert werden, um die klinisch benötigten Mengen therapeutischer Zellen zu erreichen. Werden Feederzellen in GMP-Herstellprozessen eingesetzt, wird deren Wachstum üblicherweise aus Sicherheitsgründen durch Bestrahlungsverfahren inhibiert. Die Eignung der LEEI als alternative Inaktivierungsmethode für Feederzellen wird in diesem Projekt untersucht.

COX-SAVE – Entwicklung einer sicheren Q-Fieber-Vakzine für Wiederkäuer mittels Elektronenstrahl-inaktivierter Coxiellen

Coxiellose, auch bekannt als Q-Fieber, ist eine weltweit verbreitetes Problem bei der Haltung von Rindern und anderen Wiederkäuern. Die Krankheit wird durch das hochinfektiöse Bakterium Coxiella burnetii, verursacht und führt neben einer verringerten Milchleistung zu einem breiten Spektrum an Reproduktionsstörungen, inkl. Abort und der Geburt lebensschwacher Kälber.

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Totimpfstoffes, der im Wirkungs- und Verträglichkeitsprofil bestehende Vakzine übertrifft. Durch die Verbesserung und Optimierung bestehender Impfstrategien, wird die Erkrankungshäufigkeit und der ungerichtete Einsatz von Antibiotika und anderer Arzneimittel reduziert und neben der Gesundheit die Leistungsfähigkeit von Nutzieren erhalten. Da es sich bei Q-Fieber um eine Zoonose handelt, wird neben der Verbesserung der Tiergesundheit, auch das Infektionsrisiko für den Menschen durch eine geringere Ausscheidung an Coxiellen in den Tierbeständen reduziert.

Die Entwicklung des neuartigen Totimpfstoffes basiert auf der von Fraunhofer entwickelten Technologie zur Inaktivierung von Pathogenen mittels niederenergetischer Elektronenbestrahlung. Die Bestrahlung der Krankheitserreger mit niederenergetischer Elektronenbestrahlung schädigt die genetische Information (Nukleinsäure) im Inneren des Erregers, während die Proteine und Antigene auf der Oberfläche für die Verwendung in Vakzinen weitestgehend intakt bleiben und verhindert so die weitere Vermehrung. Dies bietet die Möglichkeit einer spezifischeren Immunreaktion und damit eines verbesserten Impfstoffes. Zum anderen bietet der Einsatz des Nine-Mile Phase II-Stamms von Coxiella burnetii eine schnellere und kostengünstigere Inaktivierung des Erregers unter geringeren biologischen Sicherheitsstufen (BSL-2 statt BSL-3) im Vergleich zu anderen verfügbaren Vakzinen.

Neben der Technologie zur Inaktivierung der Pathogene bringt das Fraunhofer IZI seine infektionsbiologische Expertise zur Analyse, Charakterisierung und Qualitätssicherung der Impfstoffkandidaten in das Projekt ein.

Projektpartner

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover; Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit; Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

Weitere Informationen

Entwicklung eines Impfstoffkandidaten gegen das West-Nil-Virus

Das West-Nil-Virus (WNV) ist ein zoonotisches Flavivirus, das von Stechmücken übertragen wird. Das Virus zirkuliert primär in Vögeln, kann aber auch auf Säugetiere wie den Menschen übertragen werden. Obwohl eine Infektion in den meisten Fällen von milden, erkältungsähnlichen Symptomen begleitet wird, kann sie besonders bei älteren oder immungeschwächten zu schweren neurologischen Symptomen führen. Bislang steht kein Impfstoff für den Menschen gegen das West-Nil-Virus zur Verfügung.

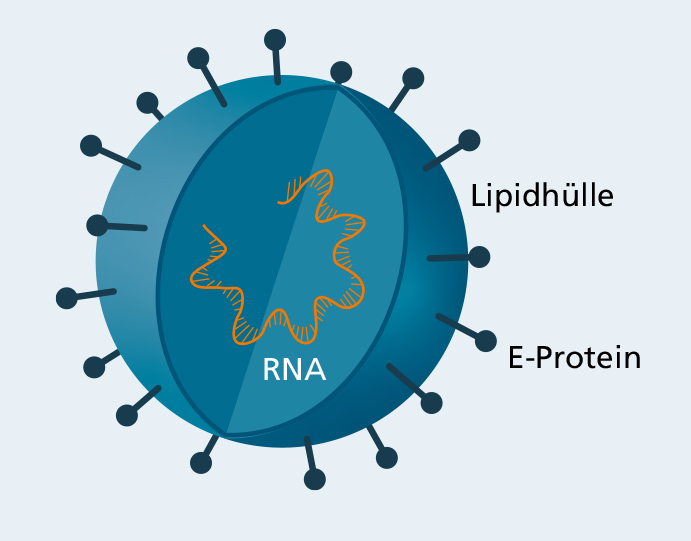

Das Hüllprotein (E) ist das wichtigste Ziel von neutralisierenden Antikörpern und daher von zentraler Bedeutung für die Entwicklung von Impfstoffen. Es befindet sich auf der Oberfläche des Virus und nimmt an verschiedenen Stellen des viralen Lebenszyklus eine zentrale Rolle ein, insbesondere beim Eindringen des Virus in die Wirtszellen.

Eine besondere Herausforderung bei der Entwicklung geeigneter Impfstoffkandidaten, ist die enge genetische Verwandtschaft des WNV mit anderen Flaviviren wie dem Zika-Virus oder dem Dengue-Virus, wodurch die jeweiligen E-Proteine in Sequenz und Struktur sich sehr ähneln. Die durch die Immunisierung gebildeten Antikörper können bei der Infektion mit anderen Flaviviren zu Kreuzreaktionen führen, die infektionsverstärkend sein können und mit schwereren Krankheitsverläufen assoziiert sind. Insbesondere in Regionen, in denen mehrere Flaviviren koexistieren, ist dies problematisch.

Ziel ist daher die Entwicklung von verbesserten Protein- und mRNA basierten Impfstoffkandidaten, unter Vermeidung von Kreuzreaktionen mit ähnlichen Viren.

Die meisten kreuzreaktiven Antikörper binden das E-Protein an einem Bereich, der nahezu identisch auch bei den meisten anderen Flaviviren vorkommt, der sogenannten Fusionsschleife. Ein Lösungsansatz ist daher, für die Immunisierung Antigene zu verwenden, bei denen dieser Bereich entweder mutiert oder gänzlich eliminiert wurde. In einem Tiermodell konnte gezeigt werden, dass entsprechende Antigene eine größtenteils schützende Immunantwort induzieren. Die Analyse der neutralisierenden Antikörper zeigte eine signifikant reduzierte Kreuzreaktivität mit anderen Flaviviren im Vergleich zum Wildtyp-Protein.

Potenzielle Infektionswege unterbrechen

Datenschutz und Datenverarbeitung

Wir setzen zum Einbinden von Videos den Anbieter YouTube ein. Wie die meisten Websites verwendet YouTube Cookies, um Informationen über die Besucher ihrer Internetseite zu sammeln. Wenn Sie das Video starten, könnte dies Datenverarbeitungsvorgänge auslösen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacyMitarbeitende des Fraunhofer IZI bringen Testviren in einer Flugzeugkabine ein. Anschließend erfolgen umfangreiche virologische Untersuchungen im Labor, um die Effektivität der Maßnahmen zu bestimmen.

Das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie unterstützt Airbus bei der Entwicklung geeigneter Maßnahmen, um Flugzeugkabinen von viralen Erregern (wie SARS-CoV-2) zu befreien.

Elektronenstrahl-basierte Inaktivierung von Viren und Bakterien – Der Weg zur Marktreife

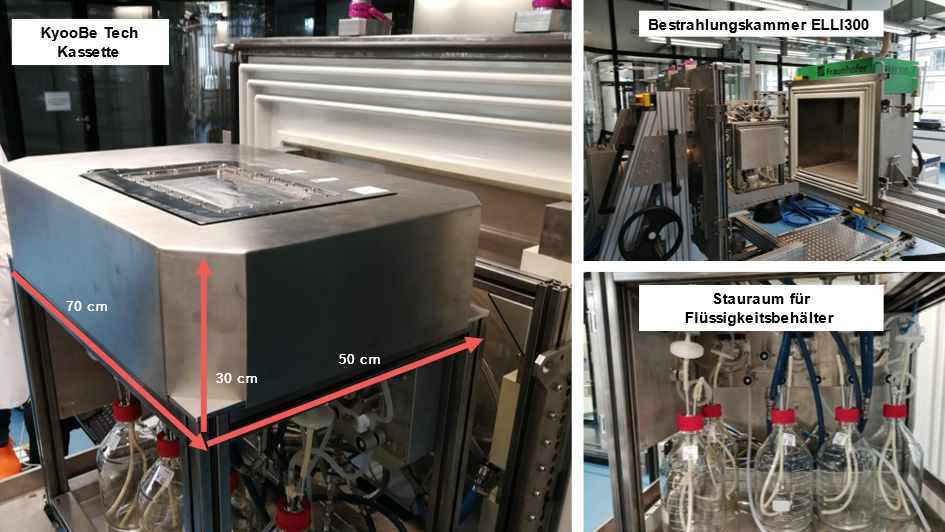

Die Herstellung von Tot-Impfstoffen beruht seit Jahrzehnten auf der Abtötung der Erreger durch Chemikalien. Obwohl dieses Verfahren für etliche Impfstoffe Verwendung findet, birgt es doch Probleme. Die verwendeten Chemikalien, wie z. B. Formaldehyd, sind umwelt- und gesundheitsschädlich und müssen entfernt werden, bevor ein Impfstoff daraus hergestellt werden kann. Zudem dauert der Inaktivierungsprozess oft mehrere Tage bis Wochen. Seit 2014 wird daher zusammen mit den Fraunhofer-Instituten IPA und FEP ein Ansatz verfolgt, der die Nutzung von schädlichen Chemikalien unnötig macht und die Erreger innerhalb von Millisekunden inaktiviert. Für diese Lösung erhielt das Team 2021 den Fraunhofer-Preis »Technik für den Menschen und seine Umwelt«. Bereits 2019 wurde die Technik an den Abfüllanlagenhersteller Bausch & Ströbel auslizensiert, aus der dann als Spin-Off die Firma KyooBe Tech GmbH hervorging, die die Weiterentwicklung bis zur Marktreife Ende 2023 übernimmt.

Im Zuge dessen wurden 2021 in einem gemeinsamen Konsortium Konzepte und Versuchsdurchführungen getestet, die für Herstellungsprozesse in der pharmazeutischen Industrie optimiert werden. So wurden mehrere Sensoren für unterschiedliche Prozessparameter, wie z. B. zur Messung der Temperatur integriert. Der aktuelle Kassettenprototyp ist komplett aus pharma-konformen Edelstahl gefertigt. Herzstück der Kassette ist eine Edelstahlrolle, über die ein dünner Flüssigkeitsfilm gefördert und über ein Bestrahlungsfenster mit niederenergetischen Elektronen bestrahlt wird. Ein Abstreifsystem entfernt anschließend die bestrahlte Flüssigkeit von der Edelstahlrolle und leitet diese in einen gesonderten Produktbehälter. Mit dem optimierten Kassettensystem können aktuell und abhängig vom Typ der Flüssigkeit zwischen 10 und 20 L/h an Durchsatz produziert werden. Dies stellt eine Steigerung um den Faktor 10 im Vergleich zu Vorsystemen dar. Die Kassette ist zudem auf einem Trägermodul montiert in dem ausreichend Platz für verschiedene Behälter und technisches Equipment vorhanden ist.

Ab 2024 sollen entsprechende Geräte dann kommerziell erhältlich sein. Diese werden dann um einiges kompakter ausfallen als der aktuelle Aufbau. Denkbar ist hier ein Gerät in der Größe eines Standardlaborkühlschranks. Der Fokus liegt dabei auf der Herstellung von Impfstoffen, allerdings ist eine Ausweitung auch auf andere Anwendungsbereiche wie z. B. die Reduktion von potenziellen Kontaminationen in biologischen Herstellungsprozessen oder die Herstellung von Zelltherapeutika möglich.

Fraunhofer-Preis »Technik für den Menschen und seine Umwelt« 2021

Für die Entwicklung dieses effizienteren, schnelleren und umweltfreundlicheren Vakzinherstellungsverfahrens erhält das Forschungsteam den Fraunhofer-Preis »Technik für den Menschen und seine Umwelt« 2021.

Presseinformation zur Preisverleihung / 5.5.2021

Wie die Inaktivierung von Viren und Bakterien durch niederenergetische Elektronenstrahlung funktioniert, zeigt dieses Erklärvideo.

Entwicklung eines antiviralen Wirkstoffkandidaten mit Breitbandwirksamkeit zur Behandlung bei Infektion mit West-Nil- und Zika-Flaviviren

Im Rahmen des Projekts FLAVICURE soll erstmals ein antiviraler Wirkstoff mit Breitbandwirksamkeit zur Behandlung von Infektionen entwickelt werden, die durch West-Nil- und Zika-Flaviviren verursacht werden. Diese Flaviviren werden durch Stechmücken auf Säugetiere und Menschen übertragen und verursachen schwere Krankheiten. Eine Ausbreitung infolge der Klimaerwärmung zeichnet sich ab, da sowohl die Ausbreitung wärmeliebender Vektoren, also Überträgern wie der Asiatischen Tigermücke, als auch die Entwicklung der Flaviviren im Vektor temperaturabhängig sind. Zudem wird das West-Nil-Virus auch durch in Mittel- und Nordeuropa heimische Mücken übertragen. Bislang fehlen Behandlungsmöglichkeiten und die einzige präventive Strategie ist der Schutz vor Mückenstichen.

Das Projekt FLAVICURE wird von der Protinhi Therapeutics aus Nijmegen, Niederlande, geleitet. Neben der Chimera Biotec GmbH ist das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI als Projektpartner beteiligt. Die Arbeitsgruppen Impfstoff-Technologien und Präklinische Validierung führen u.a. die Wirksamkeitsstudien der anitviralen Lead-Substanzen durch. Basierend auf der Wirksamkeit und Sicherheit soll anschließend der vielversprechendste Kandidat ausgesucht und in GMP-Entwicklungsstudien für die klinische Testung vorbereitet werden.

Das Projekt wird im Rahmen des Eurostars-Programm gefördert, einem themenoffenen Förderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen, die im Rahmen der europäischen Forschungsinitiative EUREKA mit Partnern in anderen Mitgliedsländern gemeinsam Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchführen (www.eurostars-eureka.eu).

Herstellung von Antigenen zur Entwicklung eines serologischen Tests für Zika-Viren und Dengue-Serotypen

Durch die zunehmende Globalisierung und Klimaerwärmung erlangt die Problematik Insekten-übertragener Virusinfektionen stetig neue Dimensionen. Die Gattung der Flaviviren umfasst eine Reihe von Viren, die überwiegend durch Arthropoden (Zecken und Stechmücken) auf Vögel und Säugetiere übertragen werden. Viele von ihnen verursachen Erkrankungen bei Tieren und Menschen. Darunter verschiedene Formen von Enzephalitis (u.a. FSME), Gelbfieber, Dengue-Fieber und West-Nil-Fieber. Da sich die Viren und deren Subtypen auf molekularer Ebene z. T. sehr stark ähneln, erschwert dies eine differentielle Diagnostik, welche jedoch essentielle Voraussetzung für eine gezielte Therapie ist.

Im Rahmen des Projekts soll ein System entwickelt werden, über das sich Infektionen mit den sehr eng verwandten Dengue- und Zika-Viren serologisch unterscheiden lassen. Das Projekt baut auf Multiplex-basierten Verfahren zu Diagnose von Vektor-übertragenen Virusinfektionen auf. Dabei sollen Lösungen in den Test integriert werden, durch die eine genaue Bestimmung des infizierenden Serotyps bei Dengue-Viren ermöglicht wird. Dazu werden am Fraunhofer IZI rekombinante Antigene entwickelt, um diese in bestehende Diagnoseverfahren zu integrieren und deren Spezifität signifikant zu verbessern.